বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন গত ৪ আগস্ট সন্ধ্যায় মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি দেয়। এর মধ্যে রাতে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে শহীদ মিনার আর শাহবাগ দখলে নিয়েছে ছাত্রলীগ। মধ্য রাতে কয়েকজন সাংবাদিক টিএসসি ও শাহবাগ এলাকার ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করে জানান, পুরো ক্যাম্পাস ফাঁকা।

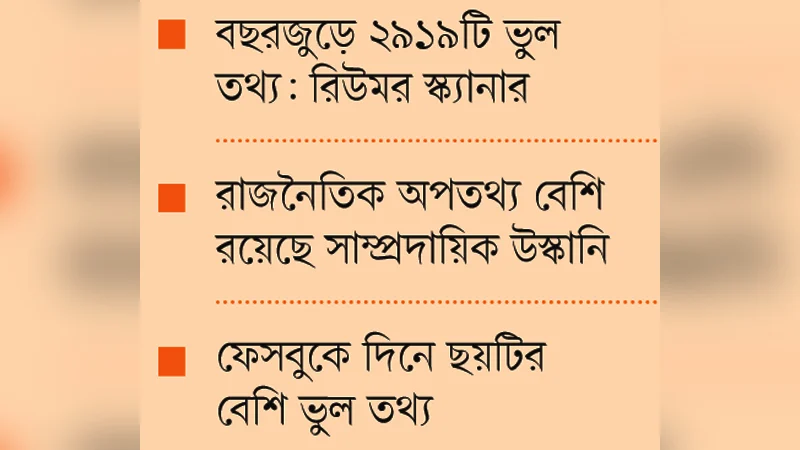

২০২৪ সালজুড়ে এ রকম ২ হাজার ৯১৯টি ভুয়া ও মিথ্যা খবর শনাক্ত করেছে বাংলাদেশের তথ্য যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান রিউমর স্ক্যানার। ২০২৩ সালে শনাক্ত হয়েছিল ১ হাজার ৯১৫টি ভুল তথ্য। অর্থাৎ এক বছরে ভুয়া তথ্য ৫২ শতাংশ বেশি ছড়িয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অপতথ্য ছড়িয়ে সমাজে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ভুয়া তথ্যের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সংঘাত লাগানোর পাঁয়তারা করা হচ্ছে। প্রতিবেশী ভারতের গণমাধ্যমও অপতথ্য সত্য খবর হিসেবে প্রচার করে উস্কানি দিচ্ছে। ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে সংঘবদ্ধভাবে ভুল তথ্যের ক্যাম্পেইন চলছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া সংবাদের কারণে মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। খবরের প্রতি জনগণের আস্থা কমছে।

তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সুমন আহমেদ সাবির বলেন, অপতথ্যের মাধ্যমে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপতৎপরতা চালানো হচ্ছে। বিশেষ কোনো গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে ভুয়া তথ্য প্রচার করে সাম্প্রদায়িক সংঘাত ঘটানোর প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। এসব অপপ্রচার রোধে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা। ফেসবুক, ইউটিউবে কোনো কিছু দেখেই বিশ্বাস করা যাবে না। যাচাই-বাছাই করতে হবে।

ইসরায়েল, রাশিয়া ও চীনের কৌশল

ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশকে জড়িয়ে অপপ্রচার নতুন নয়। তবে জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের পর এ সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। আগস্ট থেকে সংখ্যালঘু নির্যাতন, বাড়িঘরে হামলা, ইসকনের আন্দোলনকে ঘিরে সরব হয়ে ওঠে ভারতের গণমাধ্যম ও এক্স অ্যাকাউন্টগুলো। রিউমর স্ক্যানার গত ডিসেম্বরে ৪৯টি ভারতীয় গণমাধ্যমের তালিকা প্রকাশ করেছে, যারা গত ১২ আগস্ট থেকে ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ১৩টি ভুয়া খবর প্রচার করেছে। গত মাসে প্রকাশিত টেক গ্লোবাল ইনস্টিটিউটের ‘দ্য অ্যানাটমি অব ডিজইনফরমেশন অন এক্স’ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ নিয়ে অপতথ্য ছড়ানোর ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হচ্ছে ইসরায়েল, রাশিয়া ও চীনের কৌশল।

ভারত থেকে ধর্মীয় অপপ্রচার

অনলাইনের তথ্যউপাত্ত বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান ডিসমিল্যাবের ১২ ডিসেম্বরের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর বাংলাদেশের আটটি ফ্যাক্টচেকিং সংস্থা ধর্ম বিষয়ে ৩১৩টি স্বতন্ত্র ফ্যাক্টচেক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এসব ধর্মীয় ভুল তথ্যের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে উগ্র ইসলামপন্থি রাষ্ট্র হিসেবে তুলে ধরা। এই ধরনের ভাষ্য প্রচারিত হয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের দিক থেকে। পুরোনো বা অপ্রাসঙ্গিক ছবি-ভিডিও দিয়ে, কোথাও মুসলিম ব্যক্তি বা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীর বাড়ি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলার দৃশ্যকে উপস্থাপন করা হয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হিসেবে। কোথাও আবার দাবি করা হয়েছে, তিন মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হাতে ২৭ হাজার হিন্দু নিহত হয়েছে। রিউমর স্ক্যানার ৫-১৩ আগস্ট পর্যন্ত ছড়ানো এ ধরনের অপতথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেছিল, যে ৫০টি এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে এসব অপতথ্য ছড়ানো হয়েছে, তাদের ৭২ শতাংশ থাকেন ভারতে।

নির্দিষ্ট ইস্যুকে কেন্দ্র করে অপপ্রচার বাড়ে

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি। এর আগে ২০২৩ সালের ৬ নভেম্বর ডিসমিল্যাব এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অপতথ্য প্রচার বাড়তে শুরু করে। প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৩ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আগের তিন মাসের (এপ্রিল-জুন) তুলনায় রাজনৈতিক ভুয়া তথ্যর প্রচার ৫৬ শতাংশ বেড়েছে।

ফেসবুকে দিনে ছয়টির বেশি ভুল তথ্য

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর মধ্যে ফেসবুকের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি অপতথ্য ছড়ানো হয়। রিউমর স্ক্যানের প্রতিবেদন বলছে, তারা ২০২৪ সালের ২ হাজার ৯১৯টি অপতথ্য চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে ২ হাজার ৩৩০টি ভুল তথ্য ফেসবুকে ছড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিদিন কমপক্ষে গড়ে ছয়টির বেশি ভুল তথ্য প্রচারিত হয়েছে এই প্ল্যাটফর্মে। ফেসবুকের পর একক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বেশি ভুল তথ্য ছড়িয়েছে ইউটিউবে (৫৬৫টি)। টিকটকে ছয় মাসে ভুল তথ্য ছড়িয়েছে ৫০৯টি। এক্সে ২০১টি অপতথ্য শনাক্ত হয়েছে।

গণমাধ্যমেও ভুয়া তথ্য

গণমাধ্যমও ভুল তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। রিউমর স্ক্যান গত বছর দেশের গণমাধ্যমগুলোতে প্রচারিত প্রতিবেদনে ভুল তথ্য শনাক্ত করেছে ১৫১টি।

এআইয়ের কারসাজি

রিউমর স্ক্যানার বলছে, ২০২৪ সালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিপফেক প্রযুক্তির কারসাজির মাধ্যমে ভুল তথ্যের প্রচার ও প্রসার বেশ লক্ষ্যণীয় ছিল। গত বছর এমন ১০৭টি ভুল তথ্য শনাক্ত করা হয়েছে।

গণমাধ্যমকে জড়িয়ে ভুল তথ্যে দুশ্চিন্তা

ভুল তথ্য ছড়াতে গণমাধ্যমকেও কাজে লাগানো হচ্ছে। গণমাধ্যম যা প্রচার করেনি তা-ই গণমাধ্যমের নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এসব ভুল তথ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে গণমাধ্যমের নাম, লোগো, শিরোনাম, পুরোনো ফুটেজ এবং নকল ফটোকার্ড। এসব কায়দা ব্যবহার করা হয়েছে, গত বছর এমন ৫০৫টি ভুল তথ্য শনাক্ত করেছে রিউমর স্ক্যানার।

আক্রান্তে এগিয়ে আওয়ামী লীগ

রিউমর স্ক্যানার জানায়, গত বছর দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে নিয়ে সর্বোচ্চ ৪৪টি ভুল তথ্য প্রচার করা হয়েছে। বিএনপি দল হিসেবে, নেতাকর্মীদের নিয়ে এবং দলটির অঙ্গসংগঠনগুলোকে নিয়ে ভুল তথ্যের সংখ্যা ১৩০-এ গিয়ে ঠেকেছে।

জুয়ার প্রচারে তারকাদের ভুয়া ভিডিও

সময়ের সঙ্গে নিত্যনতুন পন্থা বেছে নিচ্ছেন প্রতারকরা। গেল বছর জুয়ার অ্যাপের ভুয়া বিজ্ঞাপনে সেলিব্রিটিদের জড়ানোর বিষয়টি প্রতারণার ক্ষেত্রটিতে সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। ২০২৪ সালে জুয়ার বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত অর্ধশতাধিক ভুয়া ভিডিও শনাক্ত করেছে রিউমর স্ক্যানার।

বছরে হাজারো ভুয়া কন্টেন্ট সরানো হচ্ছে

ভুলতথ্য, অপপ্রচার, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উস্কানির কারণে ২০২৩ সালে বাংলাদেশে ৪ হাজার ৩০৮টি ফেসবুক পোস্টে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে মেটা। অন্য সামাজিক মাধ্যম টিকটক ২০২৪ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল থেকে জুন) মোট ১ কোটি ২১ লাখ ৫৮ হাজার ৭৪৫টি ভিডিও সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

হুমকিতে ব্যক্তি ও সমাজ

ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে পড়লে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন যেমন বিপন্ন, তেমনি মানসিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় জনসাধারণ। সমাজে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। ক্যাটরিনা কার্টিসোভা ‘নিরাপত্তা এবং মানবাধিকার’ প্রবন্ধে লিখেন, ‘ভুল তথ্য দিয়ে পরিকল্পিত যে কন্টেন্ট তৈরি করা হয়, জনসাধারণের মাঝে তা চমকপ্রদ কায়দায় উপস্থাপন করে নিজে ভাইরাল হচ্ছেন ঠিকই কিন্তু জনসাধারণের দারুণ ক্ষতি হচ্ছে।’